»ich brauche geld. o_o ich muss einen bestseller schreiben. oder im lotto gewinnen.«

Statusmeldung von IV.

Facebook

18.Juli 2011 – 00:11

.

update: K. M. Blank bringt es in ihrem Beitrag auf den springenden Punkt.

.

Es ist 6 Uhr 14. Das ist schon recht früh. Eine kreative Unruhe ließ mich nicht länger schlafen. Ein gutes Zeichen. Weil es mir anzeigt, dass gewisse Gedanken notiert gehören. Ob sie wichtig oder nebensächlich sind, steht freilich auf einem anderen Blatt Papier und muss der geneigte Leser für sich entscheiden. Ich schicke freilich die Warnung aus, dass dieser Blog-Beitrag die gesunde Länge bei weitem überschreiten wird. Ich weiß, ich weiß. Das ist nicht gut. Jedenfalls nicht, wenn ich mir wünschen würde, dass die nachfolgenden Zeilen gelesen werden. Aber warum sollte ich mich zurücknehmen? Ist das nicht der große Vorteil dieser virtuellen Bloggerei? Dass ich es niemanden Recht machen muss; dass ich mich nicht nach irgendwelchen Marketing-Vorgaben halten muss. Gewiss, würde ich mich knapp und kurz halten, ich würde mehr Leser ansprechen, mehr Interessierte locken. Aber das sollen die anderen machen. Ich will mir nicht vorwerfen müssen, den einen oder anderen Aspekt unter den Tisch fallen gelassen zu haben, nur weil ich hoffte, drei Leser mehr zu bekommen. Das ist hier ist meine Zeitung – und ich schreibe nicht nur den Artikel, sondern ich entscheide auch darüber, wie lang er sein darf. Punkt.

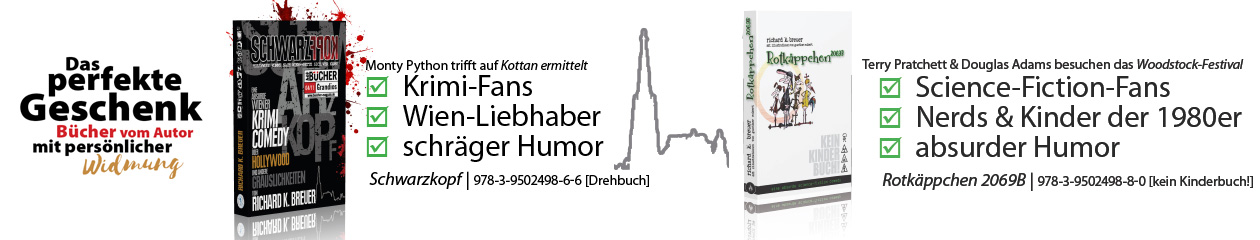

Bevor ich in medias res, also zum springenden Punkt komme, muss ich noch eine kurze Erklärung voranstellen. Bereit? Gut. Es ist so, dass ich Indie-Autorenverleger bin. Eigenverleger. Ich schreibe meine Bücher selber und publiziere sie auf mein Risiko und meine Kosten. Gewiss, die meisten Leutchen wissen es – man muss sich ja nur mein marktschreierisches Layout dieses Blogs angucken und schon ist einem alles klar. Nun, da sich meine Bücher nicht von allein verkaufen, weil ja niemand weiß, dass ich welche schreibe und diese wohlfeil biete, muss ich der Welt da draußen mitteilen, dass es mich und meine Literatur gibt. Aha. Jeder Künstler, der sich ernst nimmt und der ernst genommen werden möchte, ist von der Privatperson nicht mehr zu unterscheiden. Das ist nun mal so. Man kann mir also nicht sagen: Vergiss doch für einmal, dass du schreibst. Das geht nicht. Der andere Aspekt, dass ich meine Bücher selber veröffentliche, könnte freilich von meiner Privatperson klar abgegrenzt werden. Ja, hier geht es ums Bizness mit allem Drum und Dran. Marketing, Werbetrommel, Vertrieb, Verkauf, Präsentation und so weiter. Der Punkt ist aber, dass ich durch dieses verhältnismäßig bescheidene Bizness versuche meinen Lebensunterhalt zu bestreiten (freilich, da kämen noch die Layout-Design-Konzepte und E-Book-Fabrikationen für andere Verlage/Personen dazu). Und dieser Lebensunterhalt gibt mir die (theoretische) Möglichkeit, zu schreiben. Und schreiben, wie zuvor gesagt, ist nicht von meiner Privatperson zu trennen. In einer, vermutlich brüsken Analogie, würde ich sagen, es verhält sich wie mit einem Drogensüchtigen, der auf der Suche nach Stoff ist – und dabei keine Gelegenheit auslässt, zu Geld zu kommen. Das ist natürlich in den Augen des Außenstehenden verwerflich oder unverständlich, aber für den Süchtigen nun mal eine Lebensnotwendigkeit. Die guten Ratschläge, Therapien zu machen oder sich einen anständigen Job zu suchen, erzielen eine zumeist gegenteilige, knurrende Wirkung.

Wenn wir also akzeptieren, dass ich das Schreiben und Verlegen, also das Kreative und das Wirtschaftliche, nicht von meiner Privatperson trennen kann – jedenfalls so lange nicht, so lange jede Münze hart erkämpft ist – wenn wir es also akzeptieren, dass es sich so verhält, dann erscheint meine Social Media Nutzung natürlich unter einem besonderen Gesichtspunkt. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Nun, als ich im Sommer 2006 – einen Tag vor der Fußball-WM-Eröffnung, mein erstes Buch der Öffentlichkeit vorstellte, so bestand die Öffentlichkeit aus einer Vielzahl an persönlichen Kontakten. Freunden, Verwandten, Bekannten, Kollegen, Ex-Kollegen. Es war einiges los, damals. Vermutlich, weil die Besucher wissen wollten, was es mit mir und meinen Schreibambitionen auf sich hatte (als ich ihnen Rotkäppchen 2069 vorstellte, nun, da war wohl vielen klar, dass ich sie nicht mehr ganz beisammen hätte, aber das ist vermutlich eine andere Geschichte). Ja, ich hatte ich mit allen eine persönliche Beziehung. Mehr oder weniger.

Damals hätte ich Klinken putzen gehen müssen. Unterwürfige Buckelei hier, Bittstellerei da. Es ging darum, von Multiplikatoren (Journalisten, Buchhändler) und Gatekeeper (Verlage, Zeitungen, Medien) wahrgenommen zu werden und, im besten aller Fälle, hofiert zu werden. Aber wer die Medien- und Verlagsbranche kennt, weiß, dass ein unbekanntes Pferd keine Galopprennen gewinnt. Das ist so. Punkt. Mit anderen Worten: der unbekannte Autor und Verleger muss von der Pike auf Kontakte knüpfen und Hände schütteln, sowie Gelegenheitsdienste verrichten. Keiner ist zum Star geboren, er wird zu einem gemacht. Und wer ein Star wird, entscheiden andere. Das war lange Zeit die Crux, an die viele der ernsthaften Künstler zerbrochen sind. Weil man sie zwang, zu tun, was sie nicht tun wollten. Aber – wie zuvor erwähnt – wenn du Stoff brauchst, unbedingt, akzeptierst du jeden Job, mag er noch so dreckig und lausig sein. Zwar bringt es dich wieder zur Schreibmaschine, aber du verrätst dich und deine Kunst. Wen wundert es da, dass manche dann tatsächlich ihre Selbstaufgabe mit Alkohol und Pillen und rauschenden Mitteln zu dämpfen versuchten. Ja, sich ernsthaft mit Kunst auseinandersetzen heißt, den Spagat zwischen Opferbereitschaft und gesunder Selbstaufgabe zu meistern. Gut.

Mit dem Web, mit Social Media, ist es nun einfacher. So sagt man. Mit einmal stehen dir Millionen von potenziellen Lesern oder Käufern gegenüber. Du kannst sie erreichen! Du kannst endlich mit deiner Kunst durchstarten. Yeah. Du musst dich nicht mehr verbiegen. Keine Klinken mehr putzen. Nicht mehr buckeln. Du bist dein eigener Herr. Endlich. Endlich. Wonne.

Theorie. Natürlich ist es blanke Theorie. Oder sagen wir: Jene, die keine Ahnung haben, erzählen dir, wie einfach nicht alles ist, mit dem sozialen Netz. Bullshit. Die Wahrheit ist, dass man mit einmal bemerkt, wie gierig die Menschen da draußen sind. Alle wollen etwas vom Kuchen. Der eine mehr, der andere weniger. Der Künstler, der früher mit anderen Künstlern in Konkurrenz stand, steht nun mit der ganzen Welt in Konkurrenz. Da ist die Mutter, die ihre beiden Kinder so süß findet und nur noch diese im Kopf hat, wenn man mit ihr spricht. Nicht anders verhält es sich beim Künstler. Auch er hat nur seine Werke im Sinn. Aber Mutter und Künstler kamen sich nie in die Quere. Bis das soziale Netzwerk beide auf eine Ebene setzte und sie gegenüberstellte. Der Künstler schielt neidisch auf die Postings der Mutter, die mit den süßen Fotos eine Reihe anderer Interessierter in den Bann zieht und ihm somit die nötige Aufmerksamkeit »stiehlt«. Tja. Dumm gelaufen. Der Künstler kann jetzt in Trotz oder Wut verfallen, aber es hilft nichts. Er muss sich klar werden, warum er überhaupt diese sozialen Medienkanäle bespielt. Ja, warum tut er es? Weil er hofft, keine Klinken putzen zu müssen. Hm. Aber nun kommt die schmerzhafteste aller Erfahrungen: der Künstler muss sich nun jeden Tag aufs Neue verbiegen und verdrehen. Während es früher nur die Oberliga war, das Establishment, die elitären Entscheidungsträger in den Geschäfts- und Medienwelten, mit denen er sich arrangieren musste, so ist es heute die ganze Welt, die er bespaßen muss, um Aufmerksamkeit zu generieren. Anfänglich macht es in der Tat Spaß. Endlich wird frisch und fröhlich kommuniziert, endlich werden neue Menschen kennen gelernt. Und bringt einem nicht jeder Kontakt einen Schritt weiter zum so dringend benötigten Stoff? Wonne.

Bis man sich in den sozialen Netzwerken tot läuft. Es ist, als würde der Künstler auf eine Party eingeladen und er malt sich in den schönsten Farben aus, wie er als Star bejubelt und beklatscht wird. Alle Augen auf ihn gerichtet. Keiner, der auch nur einen seiner Sätze missen möchte. Man bewirft ihn förmlich mit Zuneigungen und reißt ihm jedes seiner Werke aus der Hand. Natürlich gibt sich der Künstler bescheiden, wohlwollend und leicht überfordert. Insgeheim kostet er diese Momente aus. Besser: er würde sie gerne auskosten. Diese Momente gibt es nämlich nicht. Der Künstler kommt auf die Party. Niemand nimmt Notiz von ihm. Seltsam, sagt sich der Künstler, warum werde ich nicht wahrgenommen? Also beginnt er Partygäste, die in kleinen Gruppen zusammenstehen, anzusprechen. Manchmal geht es besser, manchmal weniger. Es wird gescherzt, gelacht und getrunken. Der Künstler fasst sich wieder. Er bemerkt, dass andere in seine Nähe kommen und mehr von ihm wissen wollen. Angenehm berührt gibt er gerne Auskunft und verweist auf sein Œuvre. Nickend werden die Ausführung zur Kenntnis genommen. Schließlich, als sich die Party zu Ende neigt, bemerkt der Künstler, dass er nichts erreicht hat. So gut wie nichts. Er hat sich den Mund trocken geredet, hat seine besten Witze zum Besten gegeben, hat sich in stille Ecken zurückgezogen, um privater zu plaudern, er hat köstliche Anekdoten und Zaubertricks vorgeführt, hat über die Welt und ihre Probleme tiefsinnig befunden, ja, sagt sich der Künstler, er hat die Party zu einem besseren, amüsanteren, angenehmeren Ort gemacht. Tja. Dann gehen die Lichter aus und der Künstler geht nach Hause. Zweifelnd. Nachdenklich. Wo hatte er den Fehler gemacht? Hätte er noch witziger sein müssen? Noch galanter? Noch brüsker? Noch strenger? Noch weicher?

Erst später wird es ihm wie Schuppen von den Augen fallen. Vielleicht. Eine Party ist eine private Veranstaltung, auf der Bizness keinen Platz hat. Keiner der Gäste will etwas kaufen oder gesagt bekommen, was es kaufen soll. Jedenfalls nicht vom Verkäufer. Tja. Der Künstler steckt jetzt in einem Dilemma. Auf der einen Seite hat er Zugriff auf Millionen von potenziellen Käufern, auf der anderen Seite wollen diese aber von ihm nichts kaufen, nur unterhalten werden. Gut unterhalten werden. Natürlich. Also, was nun?

Der Künstler beginnt sich nun mit Plan B auseinanderzusetzen. Er schielt wieder auf die Multiplikatoren und Gatekeeper, die zwar angeschlagen sind, aber noch immer fest im Sattel sitzen. Auch sie können – mehr oder weniger – auf Partys angesprochen und in Gespräche verwickelt werden. Der Künstler sucht also bei nächster Gelegenheit die Leute auf und bemerkt schnell, dass er nicht der einzige ist. Andere Künstler, andere Aufmerksamkeitssüchtige, wollen genauso Gehör bei diesen so wichtigen Leuten finden. Ellbogentaktik! Und wer lauter schreit, gewinnt zwar keinen Blumentopf, aber vielleicht dann doch einen Blick des Maestros. Der Künstler ekelt sich. Er wollte sich nicht verbiegen und verdrehen und jetzt macht er es öffentlich. Mehr noch, er tritt in Konkurrenz mit Menschen, die er sonst nur von oben herab belächelt hätte. Wie soll er da nicht depressiv werden oder dem Alkohol verfallen, wenn er sich nun eingestehen muss, nicht nur Klinken zu putzen, sondern sich zu prostituieren und die Hose runterzulassen? Ja, ein Künstler, der sein Tun reflektiert – und jeder ernstzunehmende Künstler tut es – wird alsbald am toten Ende, in der Sackgasse, festsitzen. Er kann nicht nach vor, nicht zurück. Er ist von nun an ein Gefangener des Vielleichts. Vielleicht bekommt er doch die Aufmerksamkeit, die er sich doch so verdient. Vielleicht wird ein Multiplikator auf ihn aufmerksam. Vielleicht findet er seine Muse. Seine Liebe. Oder wenigstens eine Leidenschaft. Ja, immer diese verfluchte Hoffnung. In Azadeh, meinem Erstlingswerk, habe ich mich schon damals mit der Fata Morgana auseinandergesetzt, die den Durstenden einlädt und empfängt, aber ihn am Ende verdursten lassen wird.

Eines noch, weil es selten erwähnt wird: wir müssen vielleicht auch unterscheiden, ob jemand dafür bezahlt wird, in den Scoial Media Kanälen sein Unwesen zu treiben oder eben nicht. Wenn Sie also zu jenen gehören, die während ihrer Arbeit mal schwupps Facebook-Kommentare schreiben oder Twitter-Meldungen absetzen, dann werden Sie de facto dafür bezahlt – auch wenn ihr Chef vielleicht besser nichts davon wissen sollte. Oder Sie gehören zu jener kleinen, aber so beliebten Gruppe, die tatsächlich für das Befüllen von Content in den Kanälen bezahlt wird. Und wenn Sie es nicht in ihrer Freizeit machen, nach ihrem 9to5-Job, tja, dann gehören Sie zu der bemitleidenswerten Gruppe, die Content während ihrer »Arbeitszeit« ablässt, aber dafür nicht bezahlt wird. Wir nennen das prekär. Eine hübsche Analogie wäre wie folgt: entweder Sie werden dafür bezahlt, Lottoscheine auszufüllen, oder haben genug Geld auf der Seite, um nebenbei Lottoscheine auszufüllen, oder Sie füllen Lottoscheine aus, in der Hoffnung, zu gewinnen, damit Sie weiterhin spielen können und die Butter aufs Brot kommt. Je nach dem kann das Lottospielen recht verkrampft ausfallen. Das war mein kurzer Einwurf. Naja, vielleicht noch eines. Weil ich diesen Beitrag am Freitag schreibe und am Nachmittag online stelle. Ist eigentlich kein gutes Timing. Gegen Wochenende ist in den sozialen Netzen nix los. Also, nicht so viel wie unter der Woche. Woran das wohl liegt?

Und wieder fällt mir eine Sache auf. Auch diese wird selten erwähnt. Also, es gibt ja viele Einzelkämpfer im Web-Universum. Alles versuchen Sie das Beste aus der prekären Situation zu machen. Der Punkt ist, dass der eine oder die andere einem hin und wieder freundliche Worte spendet. Tja. Jetzt müsste man sich genauso erkenntlich zeigen. Aber so läuft es nicht. Es gibt de facto kein »eine Hand wäscht die andere«-Prinzip. Jedenfalls nicht immer. Je nach dem, wie nahe oder fern man dem anderen steht, je akzeptierter sein (kreatives) Tun ist, desto eher wird man bereit sein, sich auch bei ihm mit freundlichen Kommentaren einzustellen. Ich weiß, das mag jetzt keine sonderlich neue Erkenntnis sein, aber ich ertappe mich manchmal dabei, wie mich das schlechte Gewissen packt und kurz schüttelt.

Das Schöne an langen Blog-Beitragen ist, dass sie nicht von vielen Menschen gelesen werden. Zumeist überfliegt man sie. Sollten Sie also jemals etwas los werden wollen, das pikant oder verwerflich ist, dann rate ich Ihnen, lang und breit und ausführlich zu schreiben. Es ist der beste Schutz. Wirklich. Jedenfalls plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, um dieser ganzen Drogen-Party-Analogie eine Pause zu vergönnen. Bereit? Gut. Ich habe mit heute in good ol‘ Facebook 695 »Freunde«. Sie können davon ausgehen, dass ich nicht alle persönlich kenne oder jemals unter vier Augen gesprochen habe. Es hat sich so ergeben. Wobei, das will ich hier und jetzt gesagt haben, ist es schon mal vorgekommen, dass ich manchen ausgeladen habe. Es gibt immer gute Gründe dafür. Jedenfalls habe ich viel Zeit im Zuckerbuch verbracht. Viele Statusmeldungen fabriziert – auch wenn ich nichts zu sagen hatte. Das ist nämlich das Grässlichste in sozialen Netzwerken: wenn du keine Statusmeldung postest, existierst du (im Stream) nicht. Das Schlimme ist, dass ich den anderen auch nicht bemerke, wenn ich nicht zufällig seine Statusmeldung entdecke. Deshalb sind alle gezwungen, die lächerlichsten, dümmsten und banalsten Einsichten festzuhalten. Je banaler oder lustiger, desto höher sind die Chancen, dass andere kommentieren oder es mögen. Manchmal fürchtet man um den Gesundheitszustand der Gesellschaft, wenn man sich die Postings durchsieht. Andererseits, es ist ja doch nur der obligate Ausruf, um wahrgenommen und angesprochen zu werden. Und darum geht es, in all diesem sozialen Brimborium. Und wenn du es dir sehr einfach machen möchtest, dann postest du Fotos. Ein Foto sagt mehr als tausend Worte. Ja, das ist wahr. Bei genauerer Überlegung geht es nur darum, einen Auslöser zum Gespräch zu finden, sozusagen ein Mittel, um das Eis zu brechen. Wie soll der andere sonst wissen, dass du bereit für ein Plauscherl bist. Tja. All das befeuert also die Notwendigkeit, so oft wie möglich Statusmeldungen oder Fotos oder Clips zu posten. Dumm, wenn wenig passiert in deinem Leben – mein Deutschlehrer würde jetzt sagen: »Man passiert einen Spinat, alles andere geschieht!«.

Im Dezember 2007, wenn ich es richtig im Kopf habe, begann ich mit den ersten Schritten auf Facebook. Weil TS. in London weilte und er mich auf diese Plattform einlud. Im Englischsprachigen Raum war Facebook damals bereits in aller Munde, während der Rest der Welt mit myspace (das größte Netzwerk zu diesem Zeitpunkt) und OpenBC (das ernsthafteste Netzwerk im deutschsprachigen Raum) mehr oder weniger zufrieden war. Ich habe mir damals ein Profil in Facebook erstellt und schüttelte den Kopf. Unmöglich, sagte ich mir. Zu kompliziert. Zu anstrengend. Ich schaffte es nicht, den Durchblick zu bekommen. Myspace war simpel gestrickt. Es gab ein Profil und ein Gästebuch. Das war’s. Alles war öffentlich einzusehen, wobei, man konnte das Gästebuch nur für seine Freunde zugänglich machen. Hm. Keine Ahnung. Fakt ist aber, dass myspace perfekt war, um jemanden zu finden – dass diese leichte Zugänglichkeit im Besonderen die jungen Frauen mit den hübschen Profilfotos zu spüren bekamen, kann man sich vorstellen, oder? Ja, mit der Zeit wurde myspace eine Spam-Maschinerie und die eingeschränkte Kommunikation machte die Party schnell langweilig. Facebook bot da natürlich mehr. Aber – ich sage es immer wieder – das Zuckerbuch geht davon aus, dass man sich primär mit seinen persönlichen Freunden austauschen möchte. Willst du aber jemand neuen kennen lernen, wirst du mal als potenzieller Spamer angesehen. Also heißt es, dich hübsch und artig beim neuen Kontakt vorstellen und deine Beweggründe angeben, warum du dich ausgerechnet mit ihm oder ihr verknüpfen willst (»Du hast ein supergeiles Profilfoto. Echt jetzt!«, dürfte vermutlich nicht zum Ziel führen, aber who knows?). Facebook ist kantig, eckig. man sehe sich deren Layout an. Ist das schon mal jemanden aufgefallen? Dieses strenge Layout kann nur einem neurotischen Nerd eingefallen sein, der exakte Strukturen braucht, um nicht aus der Reihe zu tanzen. Ich wage zu behaupten, dass dieses Layout, diese eckigen Geometrien, dass sich diese strengen Formen auch in der Kommunikation wiederfinden. Ja, es ist wie ein schleichendes Gift, das einem das Weiche wegätzt. In Google+ hast du die Möglichkeit, deine Postings und Kommentare zu formatieren. Fett. Kursiv. Fettkursiv. Durchgestrichen. Damit ergeben sich eine Reihe neuer Kommunikationsstile. Für einen Schreiberling wie mich ist das eine Offenbarung. Wirklich. Und man wird nicht limitiert. Du kannst theoretisch deine Biographie auf Google+ posten, wenn du das möchtest. Liest natürlich keiner, aber du hast die Möglichkeit. Und noch wichtiger, für Leutchen, die heiß begehrt sind: niemand kann an deine »Wall« schmieren. Aber lassen wir es einmal so stehen, dass ich Google+ für das bessere, weil offenere Netzwerk halte. Später dann mehr.

Gestern habe ich also auf meiner Facebook-Privat-Seite (die mit den 695 Leutchen) gepostet, dass ich meine neue Autorenverleger-FAN-Page mit dem klingenden Namen Richard K. Breuer (wenn ich hier schon einen Link angebe, dann wissen Sie jetzt hoffentlich, was damit zu tun ist, oder?) aktiviert habe. Um 7 Uhr 55 haben sich immerhin schon mal 23 Fans eingefunden, ohne, dass ich persönliche und erniedrigende Spam-Mails (»bitte, bitte, bitte werde mein Fan, ja?«) verschickt habe. Okay, gerade eben habe ich rund 10 Nachrichten versandt. Mal schauen, wie das bei den anderen ankommt.

Also, meine erste Absicht war, das Zuckerbuch zu schließen und ein neues Kapitel bei Google+ aufzuschlagen. Aber dann merkte ich, welch rauer Wind einem entgegenschlagen kann, wenn man mit so einer Absicht daherkommt. Es scheint sich nämlich ein Sezessionskrieg abzuzeichnen. Hässlich! Da die Nordstaaten, dort die Südstaaten. Brrr. Derweil wäre es so einfach! Wenn Google+ offiziell geöffnet ist, wenn sich jeder anmelden kann, sollte das auch jeder tun, der in ein öffentliches Netzwerk will und sich mit Gott und der Welt austauschen möchte. Wer aber lieber im trauten Kreis seiner Clique bleiben möchte, der ist beim Zuckerbuch besser aufgehoben (stimmt freilich nicht, aber lassen wir es mal so stehen). Der Vorteil ist, dass sich diese Leutchen nicht mehr in die Quere kommen. Dort die Schneckenhäusler, da die kreativen Vielschreiber. Und eigentlich hätte ich ja wirklich vorgehabt, das Zuckerbuch für meine privaten Kontakte zu nutzen und die anderen, die mit mir verbunden bleiben wollen, aber weder in Google+ noch in Twitter sind, dann eben Fans meiner Autoren-Seite werden. Eazzy Cheazzy.

Aber die Idee habe ich nach wenigen Stunden wieder begraben. Das hat zwei Gründe. Die eine ist, dass ich bemerkte, dass sich gleich mal ein paar Kontakte auf den Schlips getreten fühlten. Frei nach dem Motto: »Wenn du mich aus deiner Freundesliste rauskickst, dann bin ich sauer!« – Mit einmal wurde mir klar, dass es zwar super einfach ist – mehr oder weniger – jemanden in seine Freundesliste aufzunehmen, aber superschwierig, ihn wieder loszuwerden, ohne dabei das Kriegsbeil auszugraben. Und als Künstler hat man immer eine Verantwortung gegenüber seinen Werken. Es ist eine Sache, ob sich jemand Null für deine Kunst interessiert, oder dir nichts abkauft, aber es ist etwas ganz anderes, wenn sich jemand von dir persönlich verletzt fühlt und es dich dadurch wissen lässt, dass er deine Werke in den Boden stampft (ohne sie vielleicht zu kennen), um es dir heimzuzahlen. Die Seele ist ein weites Land. Wirklich. Und natürlich mag es lächerlich klingen, dass ich solche Überlegungen anstelle (nehme ich mich da nicht schon wieder zu wichtig?), aber die gestrigen kurzen Gespräche haben es mir dann doch vor Augen geführt.

Überhaupt, wenn man nicht aufpasst, haben wir es bald mit starren Fronten zu tun. Gestern versuchte ich in einem vertraulichen Gespräch X. zu Google+ zu bewegen. Ich schickte ihr eine Einladung. Immerhin hat sie mit Medien zu tun und in einem neuen Netzwerk sind nun mal zu aller erst die Medienleute (oder jene, die sich dafür halten) – auch jene, die Einfluss und Macht haben. Ein junger aufstrebender Aspirant sollte demnach in so einem Netzwerk nicht fehlen – zu mindest in der ersten Phase, wo es noch sehr freundlich und wohlwollend zugeht, weil die Leutchen davon ausgehen, zu einem elitären Kreis zu gehören. Wie auch immer, X. lehnte dankend ab. Sie hat hehre Vorstellungen, will sich nicht anbiedern, nicht verkaufen müssen. Gewiss, mit dieser Einstellung müsste sie es weit bringen, würden wir in einer Welt leben, die Ehrlichkeit und Genügsamkeit schätzte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Leider. Take it or leave it, heißt es. Apropos. Kommen wir zum zweiten Grund, warum ich mein Privatprofil auf Facebook nicht reduziere. Beseits dessen, dass ich hässliche Blicke ernte oder böses Blut zum Kochen bringe, dachte ich an all jene, die wenig Ahnung von den sozialen Netzwerken haben und sich von Zahlen und Statistiken blenden lassen. Davon gibt es mehr als genug. Das hat viele Gründe, einer ist natürlich wieder einmal die Chart-Geilheit.

Es gibt eine Vielzahl an Tools, die einem sagen, wie gut oder schlecht man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. In Klout habe ich einen Score von 56,3. Das ist gar nicht schlecht, aber was sagt der aus? Dass ich vermutlich zu viel Zeit habe, die ich im Twitteruniversum vergeude. Oder dass ich ein paar Leute besser kenne, die gerne bereit sind, meine Tweets zu Re-Tweeten oder zu favern. Oder ich weiß einfach, was die Leutchen gerne lesen und hören wollen. Alles keine große Kunst. Wirklich nicht. Aber die Professionals, also, all jene Agenten der digitalen Provokation, die gutes Geld damit verdienen, anderen Konzepte und Ideen im Bereich des Web2.0 vorzulegen, halten natürlich große Stücke auf diese Scores, die einem weismachen, wer der größte Influencer im Königreich ist. Gewiss, sie geben eine Tendenz wieder, aber mehr schon gar nicht. Wer die BBC-Dokus von Adam Curtis gesehen hat, der weiß, welchen gegenteiligen Effekt diese nüchterne Zahlenspielerei heutzutage hat. Schlussendlich geht es nur noch um die Erreichung von Zahlen, nicht mehr um die Qualität deiner Infos. Und dass die Mitarbeiter von Werbe- und Webagenturen, genauso wie Medienunternehmen, sich gegenseitig pushen, naja, sollte einem jetzt nicht sonderlich wundern, oder? Was kann da schon ein Einzelner ausrichten? Er müsste noch mehr Energie und Anstrengung an den Tag legen. Noch mehr? Yep. Noch mehr!

Zurück zur Chart-Geilheit. Jedenfalls, will ich als Indie-Autorenverleger auch nur die kleinste Chance haben, von Kategeepers (sic!) ernsthaft in Betracht gezogen werden – wofür auch immer – dann ist eine ansehnliche Anzahl an Facebook-Freunden oder Fans unerlässlich. Leider. Weil es natürlich beweist, dass ich mich auch fleißig um Kontakte kümmere. Weil es zeigt, dass ich nicht still und heimlich im Kämmerchen sitze und Daumen drehe. Und vor allem, weil es bedeutet, dass ich mit meinen Postings eine größere Anzahl an potenziellen Konsumenten erreiche. Naja. In der blühenden Phantasie eines Ahnungslosen ist das natürlich so. Poste eine Statusmeldung und schwupp würden 695 deiner Freunde sofort leuchtende Augen bekommen. Haha. In Wahrheit wirst du nur von einer Hand voll gelesen. Weil Facebook die Streams filtert. Wenn du dich mit einem deiner Kontakte schon seit Tagen oder Wochen oder noch nie ausgetauscht hast, dann sagt sich Facebook, dass ihr euch herzlichst wurscht seid und blendet die Postings jeweils aus. Das ist natürlich angenehm – wer will schon in einer Flut an Nachrichten untergehen? Blub.

Ja, deshalb werde ich im Zuckerbuch bleiben, obwohl ich nicht recht will. Es geht mir auf die Nerven. Wirklich. Und wenn Sie das jetzt lesen und in Facebook sind, kann es gut sein, dass sie Schaum vor dem Mund haben. Weil Sie sich jetzt persönlich angegriffen fühlen. Witzig, nicht? Finden sie nicht lustig, ich weiß. Aber seltsam, obwohl ich nur eine Hülle, ein System, ein technisches Konstrukt ablehne, fühlen sich jene, die in diesem System, in diesem Konstrukt zu Hause sind, verletzt – es sei denn, sie haben schon längst die Seite (mental) gewechselt. Eine klassische Reaktion wäre dann wohl diese: »Du willst hier den Laden dicht machen und das Licht abdrehen? Dann hau doch ab, du Arsch, dich braucht hier sowieso keiner! F*ck dich!« – Okay, das ist übertrieben, kommt aber der Wahrheit ziemlich nahe. Immerhin verlässt man eine Party. Und jeder verlorene Gast, gerade wenn er keine Trantüte ist, schmerzt. Und so werden die übrigen Partygäste trotzig und knurren. Tja. Dumm gelaufen.

In Google+ habe ich mir erdreistet, Facebook als (baldiges) totes Pferd zu titulieren. Immerhin haben sich gleich mal zwei oder drei eingezirkelte Kontakte mit einem bissigen Kommentar eingestellt, frei nach dem Motto: »Warum bist du dann noch auf Facebook, wenn du es so Scheiße findest?«Die Gründe, nun, die habe ich hoffentlich bereits dargelegt. Das macht mich nicht besser, natürlich nicht. Weil es so berechnend klingt. Haha. Ja, wir wollen ja doch eine große Familie sein und alles miteinander teilen. Okay, Sie wissen, was ich meine, oder? Und finden Sie es nicht unglaublich, dass man Google+ auf die öffentlichen Postings verlinken kann? Auch wenn Sie nicht im Netzwerk angemeldet sind, erhalten Sie nun ein Protokoll des Gesprächs. Coolio.

Kommen wir wieder zum springenden Punkt des Indie-Autorenverlegers zurück. Warum macht einen Facebook so depressiv? Nun, ich habe viele viele viele Stunden im Zuckerbuch verbracht. Freilich, hätte ich nicht müssen, ich weiß, danke für den Tipp. Jedenfalls kann ich mich an exakt eine Situation erinnern, in der sich ein neuer Kontakt – wir kannten uns nicht persönlich – für eines meiner Bücher interessierte und schlussendlich bei mir bestellte (»Ist aber schon teuer mit den Versandspesen, gell!«). Dieses Verkaufsgespräch, wenn wir es überhaupt so nennen wollen, verbrauchte mit Sicherheit mehrere Tage(*). Ansonsten hat Facebook nur bedingt meinen Büchern und meinen Werken gut getan. Zwar gibt es wohlwollendes Kopfnicken, aber sonst tut sich nichts. Mehr noch, wenn ich etwas über meine Schreiberei oder meine Bücher poste, beschleicht mich das seltsame unbestimmte Gefühl, das ich am besten mit den Worten »Das interessiert jetzt bitteschön keine Sau, ja!« umschreiben könnte. Je verkaufsfördernder die Statusmeldung (»Meine Bücher gibt’s jetzt als E-Books hier und dort! Ist das nicht super?«), desto mehr werden sie ignoriert. Oder die lustigen Kerles machen einen köstlichen Witz auf deine Kosten (»E-Books sind Scheiße *g*«). Tja. So läuft das ab. Man kann also nur verlieren. Stellst du dich und deine Bücher nicht in die Auslage, weiß niemand, dass es dich und deine Bücher überhaupt gibt. Stellst du dich aber zu oft, zu viel, zu intensiv in die Auslage, nervst du die Leutchen und spürst deren Sarkasmus wie kleine giftige Pfeile. Du siehst es nämlich bei anderen, tollpatschigen Trantröten, die jede Gelegenheit nutzen, um auf sich und ihre Kunstwerke samt Link zur Webseite aufmerksam machen. Du schüttelst den Kopf darüber, denkst dir nur »Trottel!« und noch ehe du diesen Gedanken zu Ende gedacht hast, siehst du es förmlich vor dir, wie ein anderer den Kopf über dich schüttelt und dabei »Trottel!« murmelt. Ja, das kann einen schon ziemlich zermürben, wenn man bemerkt, dass man auch nur ne trottelige Trantüte im Universum ist. Hie und da hilft dann nur eines: das Zuckerbuch ausschalten und sich für einen Moment auf die Couch legen, an Woody Allen denken und sich sagen: »Okay, so schlimm ist es vielleicht doch nicht.«

Ja, es gibt natürlich Ausnahmen von der Regel. Hie und da bedankt sich einer oder eine, wenn ich auf meine Werke aufmerksam mache. Hie und da merke ich, dass jemand das Gespräch mit mir sucht, weil er oder sie etwas von mir gelesen hat. Das sind die raren, besonderen Momente. Noch mehr, wenn er oder sie zu jenen gehört, die dich und deine Kunst weiterbringen kann. Da spielt das soziale Netz seine Stärke aus: im direkten persönlichen aufeinander Zugehen. Sei es, weil es das Herz, die Seele oder der Kopf verlangt. Darin liegt aber am Ende auch wieder diese Crux verborgen. Weil man dem anderen später einmal nicht beweisen wird können (und man sich selber auch nicht), dass man den Kontakt nur um des anderen Willen geknüpft hat, ohne Hintergedanken. Freilich, hier gleiten wir ins psychologische Fach ab und dahingehend kann man sich nur die Finger verbrennen. Es hat mit Selbstbild und Fremdbild zu tun und damit, dass keiner auch nur im Entferntesten hören möchte, ausgenutzt worden zu sein – in den schlechten Filmen kommt es dann zu folgendem hübschen Eklat: »Es ging dir nie um mich … du Schwein, du hast mich nur benutzt … das ist wirklich das Letzte!« – »Versteh doch, so war das nicht gemeint … es ist so kompliziert …«

Ja, Beziehungen zu knüpfen ist leicht. Sie hegen und zu pflegen schon eine ganz andere Liga. Zumeist ist der Abstieg nicht zu vermeiden, weil kaum einer die Zeit und die Muße aufbringen kann, alle seine Kontakte gleichwertig zu behandeln. Ist nun mal so. Und über die Schwierigkeit, Beziehungen zu intensivieren, also, da könnte ich ein fesselndes Buch schreiben. Hm. Vielleicht habe ich das ja schon. Irgendwie.

Was ist das Conclusio? In einem sozialen Netzwerk steigst du jeden Tag in den Ring und prügelst dich mehrere Runden um Aufmerksamkeit. Falls Sie jetzt zu jenen gehören, die ihr Netzwerk-Aktivitäten nach anderen sportlichen Gesichtspunkten beschreiben (Golf bietet sich gut an), nun, dann ist das natürlich auch okay. Wer will schon einen egozentrierten Boxer im Ring abgeben wollen? Zur martialisch. Zu kämpferisch. Zu männlich. Uups. Einfühlsame Kommunikation ist ja per sei eine weibliche Eigenschaft – oder sagen wir: darin sind Frauen primär geübt. Warum auch immer. Das heißt nicht, dass es nicht auch männliche Kommunikationsgenies gibt. Ernsthafte Schreiberlinge zählen darunter. Immerhin müssen sie sich in andere Menschen hineinversetzen können, wollen sie ihren Figuren Tiefe und Echtheit geben. Deshalb ist für mich so ein kommunikatives Netzwerk eine Offenbarung. Wenn es denn ein kommunikatives offenes Netzwerk ist. Das Zuckerbuch ist es nicht. Wirklich. Damit will ich Sie nicht beleidigen oder verletzen. Das ist meine Meinung. Wenn Sie eine andere haben, gut, dann reden wir darüber. Am besten in Google+. Oder in Diaspora*. Ich schicke Ihnen auch gerne eine Einladung.

—

(*) in einer hübschen Hollywood-Romanze würde ich jetzt sagen, dass wir nun ein Paar sind und sich alles in Wohlgefallen auflöst, weil ihr Vater ein Medienmogul ist und mich groß rausbringt. Lachen Sie nicht. Manche Leute verdienen Geld damit, solche Geschichten zu Papier oder auf die Leinwand zu bringen. Ich bin es (noch) nicht.

—

Aha. Um 13 Uhr 17 sind es schon 28 Fanatiker. Bald können wir einen Fußballplatz stürmen. Lesung geht natürlich auch. Fein, fein.

Vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen platt an, aber: Warum nicht drauf scheißen? Einfach sein Ding machen, auf Twitter, Facebook oder was auch immer, und sich nicht um das ganze Aufmerksamkeitsgezanke kümmern? So mache ich das zumindest in meiner Nische. Man kommt zwar langsam, aber immerhin doch stetig voran. Außerdem ist es mir wichtig, meinen Lesern gegenüber authentisch zu sein und sie nicht mit Marketing-Blabla zuzuschütten. Leider wird diese Ansicht von sehr vielen vertreten in der Branche, ich merke das jeden Tag in meinem Studium (Kommunikationswissenschaft). Ich denke, eine langsame, sorgfältige und ehrlich aufgebaute Fanbasis zahlt sich aus, auch wenn es länger dauert. Und dann hat man genau die Leute, die einem immer erzählen, was man tolles machen könnte, nicht drin, sondern mehr die, auf die man sich wirklich verlassen kann.

„Aufmerksamkeitsgezanke“ ist ein passendes Wort. „Marketing-Blabla“ dito. Yep. Eine „langsame, sorgfältige und ehrlich aufgebaute Fanbasis zahlt sich aus“. Die Frage ist nur, wo erwische ich einen potenziellen Fan? Auf ihn zu warten würde nur dann gehen, wenn andere netten Leutchen den Job für dich erledigen und deine Werke in die Welt posaunen. Passiert selten. Ja, vermutlich ist es wichtig, sich nicht untreu zu werden, sich nicht zu stark zu verbiegen, sonst bricht man.

Statt seine Arbeiten zu präsentieren mutiert man zum Entertainer gelangweilter wichtigtuender Menschen, hört sich wiederholende Phrasen an und wird am Ende noch „banalysiert“. Eben scheiss drauf! Verschwendete Liebesmüh!

Und die Zeit wird einem auch noch gefressen.

Und dass man sich auch noch die Zeit nimmt, die anderen zu lesen, ist unwichtig. So viele, die nur posten und kommentieren, um sich selbst zu lesen 🙂

……………

Noch mal ich: Hab dich schon verlinkt …

🙂 Hast ja gar nicht deine Webseite angegeben? Muss man nachholen – ist ja eine angenehm „reizlose“ Webseite – in Zeiten der „Reizüberflutung“ eine Seltenheit: http://blanksites.com/

🙂 Danke!

die Smileys hier sindnicht mein Fall.

Nicht? Ich finde, sie sehen niedlich aus 🙂

So, ich bin nun auch bei Google+ weg, es nervt mich alles. Ich will keine Kommentare frustrierter Hartz IV Empfänger oder sexuell frustrierter Hausfrauen zu meinen Texten mehr. Punkt, Komma, Strich. Ich brauche das sich zum Nachteil entwickelte soziale Forum in dieser Weise nicht mehr. Bin nur noch bei Twitter und in meinem Blog, auf den Psychomüll verzichte ich gerne, was nach 6 Jahren Social Media auch nicht verwunderlich ist. In USA ziehen sich mehr und mehr User aus diesen Medien raus. Wenn schon die Sparkasse in Hintertupfingen bei Gröhl eine eigene Page hat, dann läuft was schief.

Dir das Beste, Kristina

Warum bist denn gleich weg? Ich würde es als ein Kaffeehaus sehen, diese sozialen Netzwerke. In einem Kaffeehaus verbringen wir ja auch nicht unseren ganzen langen Tag (hopefully). Hin und wieder gibt es ja doch gute Gespräche oder funktionierende Beziehungen. Aber ja, wer sich zu oft und zu lang in diesen Kreisen aufhält, wird unweigerlich in eine destruktive Kraft förmlich hineingesaugt.

Guckste? Scheinbar geht dem Social Media die Luft aus …

http://www.basicthinking.de/blog/2011/09/18/es-ist-vorbei-ein-abgesang-auf-den-social-media-hype/

Ich bin einfach müde geworden nach so langer Zeit online. Mir scheint wirklich: „Gib dem Mensch ein Spielzeug und er macht es irgendwann kaputt.“ Es ist überkommerzialisiert und missbraucht geworden, das ist mein Eindruck, dem ich mich nicht mehr erwehren kann. Da hat auch G+ nicht mehr geholfen. Es ist abgenutzt.

Danke! Interessanter Artikel 🙂

Wenn schon die Sparkasse in Hintertupfingen eine Facebook Page hat, läuft was falsch. Der Kommerz hat Einzug gehalten und eine Idee den Ursprung und das Original genommen…so war das damals bei Netscape im Silicon Valley (und ich habe den Internetcrash vor mehr als zehn Jahren vorhergesehen) Der Hype ist vorbei. Social Media wird nie mehr das sein, was es mal war.

Das Wichtigste ist jetzt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich zu überlegen, wie man Social Media entkommerzialisiert. Nehmen wir DIASPORA*, das sich redlich müht. Wobei, es geht auch um Filterung. Immerhin haben wir uns beide durch das Web2.0 kennen gelernt. Auf Google+ habe ich dich aber nicht gesehen, oder? Wobei ich schon länger nicht mehr dort war.

Bei Google+, sagte ich doch, da bin ich auch weg, da hattest du mich mal hinzugefügt, ich bin noch bei Twitter, wo ich dir auch folge (blankwords_). Du hast recht, ich werde überlegen, wie ich es sinnvoll nutzen kann, ohne von Kommentaren von Leuten, die mich eh nicht interessieren, genervt zu sein. Es nutzen und die banalen sich wiederholenden Massendiskussionen und Chitchats, die Zeit und Muse klauen und mich nicht interessieren, umgehen. Mal sehen.

Diaspora muss ich mir noch ansehen. Ich werde mir sicherlich andere Kanäle suchen, zu Facebook jedoch komme ich nicht mehr, das ist nach sechs Jahren durch.

Na, vielleicht habe ich wieder eine verloren geglaubte Seele gerettet 😉

Hoho. Ich bin nicht verloren. Verstehe ich nicht. Ich bin beruflich seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig und in USA ziehen sich auch alle aus den Social Media Bereich zurück, wie die Statistiken zeigen.

Dann mal alles Gute und viel Erfolg 😉

Naja, vielleicht zieht es dich ja zu DIASPORA*, you know? Wobei, ist natürlich auch ein Zeitfresser. So oder so, man muss sich wirklich ernsthafter mit dem Zeugs befassen, was du vermutlich getan hast, wenn du schon so lange dabei bist.

„Dann mal alles Gute und viel Erfolg“ klingt mir jetzt aber schon sehr nach Abschied. Sowas. Dank der virtuellen Verknüpferei laufen wir uns hier oder bei dir sicherlich übern Weg. Ja, ja.

Na, „verlorene Seele“ klingt seltsam, vielleicht habe ich deinen Humor nicht richtig gedeutet 🙂 Ich habe einfach nach so langer Zeit für mich erkannt, dass der Einsatz in diesen Foren (für mich) nicht lohnt und Input und Output sich nicht die Waage halten. Im deutschsprachigen Raum ist der Hype und der Glaube an diese Sache einfach noch größer, ein Fakt. Ich sehe mir Diaspora sicher mal an, bin aber momentan mit Umzugsplänen beschäftigt.

Daher: Ich habe einfach meine Prioritäten anders gelagert. Mir tut es gut, mich aus den Fängen des a-sozialen Netzwerks befreit zu haben, ich brauch es nicht. Nicht mehr.

I am not mainstream. Das war’s dann aber auch jetzt, ok? Daher: Dir viel Erfolg weiterhin.

Aha. Nicht mainstream. So so. Gut, gut, dann bis später und auch dir weiterhin viel Erfolg 🙂

Lieber Richard,

ich habe mit Interesse Ihren Artikel gelesen. Würde ich meine Gedanken zu den Menschen und ihrem sozialen Verhalten hinzufügen, egal, ob die Medien, die genutzt werden, elektronisch, virtuell oder in Steine gemeißelt sind, wäre das noch viel länger.

Ich finde, Sie haben sich kurz gefasst und das Wesentliche treffend beschrieben!

Wenn Sie beobachten, wie die Menschen morgens um 05:30 die Tische beim Oktoberfest stürmen und besetzen, so stürmen die Menschen auch andere Einrichtungen, wenn (oder solange) der Herdentrieb in diese Richtung weist oder Bedürfnisse befriedigt werden.

(bitte bis zur 30.Sekunde gedulden – ist das nicht herrlich zu beobachten?! 😉

Wenn Robert Basic nun in seinem Blog schreibt, dass der Hype vorbei ist, sollte der neue Besitzer des Blogs es schnell verkaufen, bevor es nichts mehr wert ist. Ihm wird etwas Neues einfallen, sich gewinnbringend zu präsentieren. 😉

Sie haben irgendwo erwähnt, dass Sie 2 Chancen haben: Einen Bestseller zu schreiben, oder im Lotto zu gewinnen. In beiden Fällen werden Sie keinen Gedanken mehr an „Verdienstmöglichkeiten“ durch Facebook oder Google verschwenden. Aber bitte schreiben Sie weiterhin Beiträge in Ihrem Blog, auch wenn Sie steinreich sind! Sie haben nämlich gute Ansichten, Ideen und Gedanken!

Gruß Heinrich

P.S. Ihren Artikel über Trottel und Trantüten nehmen Sie als Einstieg für ein neues Buch. Das könnte ein Bestseller werden. Die Menschen sind immer begeistert, wenn sie sich wiedererkennen – beziehungsweise die Anderen – man selbst steht ja über den Dingen!

Huh. Wusste gar nicht, was sich da so abspielt, beim Oktoberfest. Gut, dass Sie mir das geschickt haben, Herr Heinrich, da gehen einem die Augen über und der Kopf wird einem schwer.

Bestseller, ja, daran arbeite ich noch. Freilich. Aber ich schreibe ja im Moment (oder mache mir Gedanken) an einem Conspiracy-Theory-Buch, evtl. kommen da die Social Media Agenten auch vor.

Merci für die hübschen Zeilen. Liest man immer wieder gerne 🙂