Das Festival International des Jeux in Cannes ging Sonntags zu Ende. Die Stadt zeigte sich von ihrer schönsten, so mild-frühlingshaften Seite – sah ich nicht sogar einen abgebrühten Kerl im Meer schwimmen? – der Abschied fiel wahrlich schwer. Die Abreise am Abend vom kleinen, hübsch aufgeräumten Flughafen in Nizza begann mit Verspätung. Da konnte keiner der Fluggäste ahnen, dass die Reise nach Wien recht turbulent werden würde. Aber der Reihe nach. Ich saß in der 29.

Eine Clementine aus Korsika und ein turbulenter Flug von Nizza nach Wien weiterlesenArchiv der Kategorie: plauderei

Die Seele ist ein weiter Kosmos

Vor drei Jahren war es, als mich diese so unangenehme Nachricht erreichte, die das Ende einer Ära einläutete. Man könnte sagen, ich wurde recht unsanft aus einer wohligen Träumerei gerissen. Jeder, der schon einmal aus dem Schlaf hochgeschreckt ist, weiß um den Schockzustand: Der Herzschlag erhöht, der Puls unregelmäßig, der Atem flach und das Bewusstsein orientierungslos. Man versucht herauszufinden, ob das Leben ein Traum oder der Traum das Leben ist. Es braucht eine Weile bis man wieder zur Besinnung kommt. Das Gehirn erkennt endlich die reale Welt und löst sich vom Traum. Endgültig. Es bleibt freilich nichts anderes übrig. Wenn die Götter den Hobel ansetzen, dann ist man nur noch blinder Passagier auf einem kleinen Boot, das von Wellen und Sturmböen hin- und hergeworfen wird. Man hält sich fest und hofft, dass diese wütende Wetterkapriole nicht von langer Dauer sein wird. Man hört die Beschwichtigungen – hatte man nicht schon schlimmere Stürme überstanden? – und rechnet mit dem Schlimmsten.

In den nachfolgenden Wochen bin ich hie und da, wenn es Zeit und Umstände erlaubten, hierher, in den Augarten, saß im Vorgarten eines Cafés, trank Espresso ohne Milch und Zucker und blickte zum alten Flakturm. Ich schrieb Tagebuch, versuchte die Innenwelt aufs Papier zu bringen. Es ist eine Form von Therapie und ich kann es nur jedermann und jederfrau empfehlen. Der Flakturm, dieses Mahnmal aus Beton und Stahl, erzählte mir von einer längst vergangenen Zeit. Das beruhigte mein aufgewühltes Ich, wenn ich seinen Geschichten lauschen durfte.

Ruinen, steinerne Überbleibsel längst vergangener Epochen, haben mich schon immer fasziniert. Wie haben die Leute damals gelebt, was haben sie erlebt und was wissen wir von deren Vergangenheit? Überlieferungen in schriftlicher Form haben uns selten erreicht. Aber der Mensch will sich nicht damit zufrieden geben und denkt sich Geschichten aus die uns das Schöne und Schreckliche des Daseins vor Augen führen sollen. Die Historie ist mehr Fiktion denn Fakt. Niemandem ist es gegeben einen göttlichen Blick auf vergangene Ereignisse zu werfen. Wir sehen immer nur rätselhafte Schatten an einer Höhlenwand. Wir interpretieren. Wir stellen Vermutungen an. Schreiben diese in der gegenwärtigen Schattensprache nieder. Nachfolgende Generationen werden diese festgehaltenen Interpretationen und Vermutungen aufs Neue interpretieren. Und so geht es munter weiter. Ohne es zu bemerken, drehen wir uns im Kreis und kommen der Wahrheit nicht näher. Wir vertrauen den Menschen, vertrauen darauf, dass sie wahr und falsch unterscheiden können. Aber wie können sie? Jede Generation ist ein Produkt ihrer Zeit. Eine „Lüge“, die alle glauben, ist „Wahrheit“ und eine „Wahrheit“, die niemand glaubt, eine „Lüge“.

Steht die Erde im Mittelpunkt aller Welten oder ist sie nur der kleinste gemeinsame Nenner in einem unendlich scheinenden leeren Raum, genannt Kosmos? Ist unser Dasein völlig unbedeutend? Ist das Leben nur das zufällige Produkt einer chemischen Reaktion in der Ursuppe? Gewiss, wer sich näher mit der Theorie der Evolution beschäftigt (siehe beispielsweise Dr. James Tour!), erkennt, dass das Leben nicht aus einem biochemischen Unfall entstehen hätte können – auch wenn die wissenschaftliche Mainstream-Meinung genau das Gegenteil behauptet und daran mit allen Mitteln festhält. Was wäre die Alternative? Einwirkung von Außen! Unvorstellbar für all jene, die in der Wissenschaft ihre neue Religion sehen. Dabei suchte der Mensch schon immer Antworten bei seinen Propheten. Damals wie heute. Die Suche nach Antworten ist gleich geblieben, nur die Propheten sind andere.

Aber die alles entscheidende Frage, nur diese eine, ist, wie aus NICHTS ETWAS entstehen hat können. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, diesen Sachverhalt zu erklären. Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Kurz und gut, wie sollen wir uns NICHTS denken, wie es uns vorstellen? Mag ein Teilchen noch so klein sein, es ist ETWAS. Aber wie konnte NICHTS „existieren“? Die Wissenschaft zuckt nur mit der Schulter. Der Urknall ist der Anfang. Punktum. Was sich hinter dem sich ausdehnenden Universum befände, meinte einst mein Physikprofessor, könne er nicht beantworten und wir sollten diesbezüglich besser unseren Religionslehrer fragen. Die Wissenschaft stößt an Grenzen, je tiefer und weiter sie blickt. Beobachtungen verändern das Beobachtende. Niemand kann mit Sicherheit sagen, dass sich Teilchen genauso verhalten, wenn sie nicht beobachtet werden.

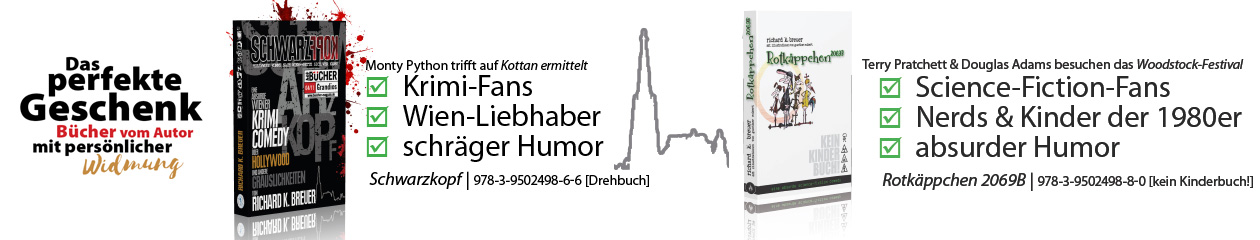

Wie immer man es auch drehen und wenden mag, das Unvorstellbare ist nun mal nicht vorstellbar. In unserem linearen Denken gibt es immer Anfang und Ende. In meiner Sciencefiction-Komödie Rotkäppchen 2069 habe ich mich über all das lustig gemacht – ohne es gewollt zu haben. Der Instinkt, die Intuition – ist sie nicht göttlich, also nicht von dieser Welt? – hat mich auf den Weg geschickt. Das Endresultat war ein Taschenbuch. Absurd. Witzig. Und vielleicht wahr.

Die Schriftstellerei hat mich gelehrt, dass es mehr gibt, als unsere Schulweisheit uns glauben machen möchte. Ich nenne die Inspiration, die göttliche Einwirkung, die niemand versteht, einfach Musenkuss. Seit meinem Erstlingswerk Azadeh glaube ich an das göttliche Prinzip, ohne genau zu wissen, was es bedeutet. Ähnlich verhält es sich mit dem Dao. Niemand kann das Dao erklären, weil es das Dao nicht gibt. Was es gibt ist ein Wort, ein Begriff, aber dieser Begriff ist nicht das Dao. Deshalb tendiere ich zum göttlichen Prinzip im Gegensatz zum Gottbegriff. Das göttliche Prinzip schließt alle Religionen und Religionsphilosophien ein, es trennt nicht, es entzweit nicht. Es ist.

Die gedankliche Reise ist nun zu Ende. Aber in jedem Ende steckt ein Anfang und in jedem Anfang ein Ende. So ist das.

Die unerträgliche Leichtigkeit des Schreibens im subtropischen Klima Wiens, anno 2012

Der Kaffee steht am Herd. Italienisches Espresso-Kännchen. Ein Klassiker, wenn man so will. Die Espresso-Kaffeemaschine, ein „Erbstück“, vulgo „du kannst es vielleicht brauchen“-Geschenk meiner Eltern, stand zwar hübsch auf der Küchenanrichte, aber war nie im Gebrauch. Der logische und notwendige Schritt musste getan werden. Und wurde getan. Jetzt dürfte die Maschine irgendwo da draußen hoffentlich jemand anders zufrieden machen.

Die Europameisterschaft vorbei. Der Stress, beinahe täglich am Abend zu Freunden, dort mit allerlei Leckereien verköstigt zu werden („Eis zur Pause!“) und mit gefülltem Magen die Heimreise anzutreten, ja, dieser Stress kann einen brotarmen Dichter schon einigermaßen zu schaffen machen. Dass es gerade so kam, dass besagte Freunde zum Finaltag bereits im wohlverdienten Urlaub weilten, war natürlich ein unglücklicher Zeitpunkt. Deshalb ließ ich mich von F. breitschlagen, am Donaukanal das Finale zu gucken, sprich: „Public Viewing“. Als ich die mitgebrachte Bierdose von X. – wie hieß er doch noch gleich? – ablehnte und statt dessen zum Mineralwasser griff, erntete ich einen misstrauischen Blick. Ich wiederum säte einen misstrauischen Blick, als ich F. und X. sagen hörte, dass sie sich aus Fußball nicht viel machen. Aha! Deshalb störte sie es auch nicht, dass der Trubel minütlich zunahm und ich meine anti-sozialen Ressentiments bestätigt fühlte. Fürs Bad in der Menge bin ich nicht geboren – noch dazu bei kreislaufschwächendem Schwülstwetter. Wie dem auch sei, obwohl ich einen einigermaßen guten Blick auf die „Videowall“ (Leinwand klingt vermutlich old school, nicht?) hatte, nur hin und wieder gestört von Leutchen, die vor mir ihre sozialen Begrüßungstänze aufführten, entschloss ich mich – spät, aber doch – für die Heimreise fliehenden Schrittes. Übrigens, die U2 Station Schottenring – der Ausgang Donaukanal führt unter diesem vorbei – ist ein famos langgestrecktes Kühlschränkchen. Da könnte man sicherlich so manche Hitzewelle aussitzen.

Zurück zur hitzig heißen Normalität, die einen schon schwer zu schaffen machen kann. Besser, man verlässt erst gar nicht das Haus. Privates Swimmingpool kann sich jedermann für ein paar Münzen ins Wohnzimmer und unter den Tisch stellen. So ein Kunststoff-Pottich, gefüllt mit kalt-klarem Wiener Wasser, in dem die Füße schiwmmen gehen können, ist schon eine Wohltat für Körper und Geist. Mehr Abkühlung geht vermutlich nicht. Kneipp hatte bei seinen Kaltwasserkuren natürlich anderes im Sinne, aber wer weiß, wer weiß …

Am Dienstag die EM-Blog-Beiträge in ein kindle-E-Book gepackt – trotz einer übellaunigen Hitze-Kopfweh-Attacke – und wieder einmal festgestellt, wie mühsam es ist, solch ein elektronisches Buch zu fabrizieren, vorausgesetzt, man hat gewisse qualitative Ansprüche (ich hasse zum Beispiel diese amerikanisierten Absatzeinzüge, die einen Text so unruhig werden lassen – vor allem bei Dialogen -, das einem das geplagte Auge schwirrt!).

Ein Geständnis ist natürlich noch anzubringen und nachzuholen, habe ich doch die letzten Wochen – immer wieder – mit großem Vergnügen DIABLO II gespielt. Das Game hat zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber es ist wohl noch immer als Meilenstein der kurzen Game-Historie zu betrachten. Ausgelöst wurde mein Fieber durch den Nachfolger mit der Nummer III, den es im Mai endlich zu kaufen gab. Ich kaufte natürlich nichts. Natürlich nicht. Erstens ist meine Hardware (die meines PCs, bitteschön) dermaßen veraltert (das war sie schon damals beim Neukauf), dass ich mich noch jetzt wundere, wie gut ich mit ihm auskomme. Nicht einmal das subtropische Klima im Arbeits- und Wohnzimmer macht ihm zu schaffen. Sein Ventilator schnurrt brummig vor sich hin. Respekt. Jedenfalls sind nicht nur die technischen Anforderungsvoraussetzungen ein Hemmschuh, mir das neue Game zu gönnen, sondern auch die sicherheitsrelevante Voraussetzung, die da lautet, dass man zum Spielen eine ständige Internet-Verbindung benötigt. Aha. Auch wenn ich nicht mit anderen realen Getreuen durch die virtuellen Dungeons ziehe (auch im Virtuellen hege und pflege ich meine anti-sozialen Ressentiments), verlangt der Hersteller Blizzard (gab’s da nicht mal eine österreichische Skimarke? Und hätte man den Namen geschützt, könnte man jetzt das amerikanische Multi-Milliarden-Unternehmen verklagen? Ich bitte um juristische Einwürfe!), also verlangt der Hersteller, dass man ständig mit dem Web verbunden sein muss. Also, jetzt mal ehrlich: Soll man (also Sie und ich und all jene, die so in der westlichen Welt herumschlurfen) es wirklich gut heißen, solch einen auferlegten Zwang? Nope. So gut kann dieses Game gar nicht sein (und scheint es auch nicht zu sein – in der Community wird lang und breit und heftig diskutiert, ob der Vorgänger nicht besser ist). Aber noch ein weiterer, nicht uninteressanter Aspekt gilt es kurz zu erwähnen: das leibhaftig echte Auktionshaus in der Diablo-Virtuality. Dort können Leute wie du und ich (also Schlurfs) virtuelle Gegenstände, die sie im Game finden/gefunden haben (Fantasy, you know – da wimmelt es selbstjafreilich von verzauberten Schwertern, Helmen, Zauberstäben und dergleichen mehr und dergleichen weniger) verhökern. Entweder gegen virtuelles Geld (Goldmünzen, nicht?) oder gegen echtes! Aha! Da haben wir also den Salat. Nun geht es also endgültig los, mit dem Schröpfen des Plebs (pardon, ich habe gerade Joachim Fernaus joviale Erzählkunst über die Geschichte Roms verschlungen) – wie genial diese Idee ist, zeigte eigentlich schon „Second Life“. Erinnert sich noch jemand an diesen Versuchsballon (merke: heiße Luft ist nötig, damit er in die Höhe schwebt!), der eine erstaunliche Zahl an Glücksrittern und Goldgräbern anlockte. Zur Blütezeit gaben die Erfolgreichen Seminare („Wie werde ich reich …“) und der Plebs (pardon) hörte gespannt zu. Man hoffte, aus dem binären Nichts echtes Geld zu schöpfen. Ach so, echtes Geld wird ja de facto aus dem Nichts geschöpft. Wussten Sie das? Sollten Sie aber. Immerhin macht Geld aus freien Menschen Sklaven. Entweder, weil man keines hat (im alten Rom wurden die Bankrotteure – mitsamt der Familie – versklavt; heutzutage dürfen sie Bestseller-Bücher schreiben) oder weil man zu viel hat. Wie man es auch dreht und wendet, Geld ist der unerschöpfliche Motor, der unsere hochstehende (ach?) Zivilisation antreibt. Die Fehlzündungen, die sie hören, haben nichts zu bedeuten. Sagen die Autobauer und Mechaniker – und die müssen es ja, angeblich, wissen, nicht?

Sie sehen, Abschweifung ist meine Spezialität. Das ist ja das schöne, dass man zufrieden und wohlig motiviert schreiben kann, wohin einen die Gedanken führen, wenn man frei ist (oder es wenigstens glaubt, zu sein). Jedenfalls, zum Thema „Geld“ und „System“ sollte ich ja endlich mit meinem Manuskript weitermachen, diese neuerliche Überarbeitung meines populären Sachbuchs über konspirative Machenschaften in unserer hochstehenden (ach?) Zivilisation. Zwar wurde gegen Ende Mai damit begonnen, mit der Überarbeitung, aber die EM kam dann dummerweise dazwischen – und damit war auch für mich ein Ausnahmezustand an- und ausgebrochen. Jetzt ist die EM vorbei – aber die Wiederaufnahme des Schriftsteller-Alltags will nicht so recht gelingen. Was natürlicht mit dieser Hitzewelle zu tun hat, die einen nur träge werden lässt. Aber hier, am schattigen Küchentisch, hält man es bestens aus. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle mein Sommerdomizil aufschlagen. Analog den Königen und Kaisern mit ihren Sommerresidenzen. Der Schlosspark Schönbrunn – keine vier U-Bahnstationen von hier entfernt – erinnert ein wenig an einen Glutofen. Nur die leichte Bewaldung an den Park-Rändern bietet einigermaßen Kühle. Und der Neptun-Brunnen – beeindruckende Ausmaße – bietet einen einzigen Schattenplatz von rund 1 m². Ein wenig dürftig, nicht? Die Touristen sind nicht zu beneiden, die den Weg zur Gloriette – bei grellstem Sonnenschein und abartigster Hitze – in Angriff nehmen. Dem Nilpferd im nur wenige Schritte entfernten Tiergarten sind die heißen Temperaturen sowieso schnurz – es verharrt regungslos im Schlammwasser und wartet. Vermutlich hat so ein Koloss mehr Zen in sich als jeder Dauerläufer, der seine Runden im Schlosspark dreht. Apropos Koloss. Die Eichkätzchen in Schönbrunn sind wahrlich süße Geschöpfe. In meiner Kindheit waren Sichtungen dieser flinken und schwanzbebuschten Kätzchen eine Sensation. Der gewohnte Dialog verliefe zumeist wie folgt:

„Dort! Ein Eichkätzchen!“

„Wo?“

„Dort! Beim großen Baum!“

„Welcher Baum?“

„Na, der große dort!“

„Der da?“

„Nein, der da hinten!“

„Seh keins!“

„Na, jetzt ist es weg. Du bist auch ein blindes Hendel!“

Vor wenigen Tagen verlief dieser Dialog ganz anders. Es gab keinen. Weil ein Eichkätzchen geradewegs aus den Gebüschen auf den Schotterweg kam und uns den Weg versperrte. Auf uns hinaufsehend, mit großen Äuglein, bettelte es um Essbares. Da wir nichts hatten, zuckten wir nur mit der Schulter. Aber der kleine Bengel ließ sich nicht so einfach abschütteln und folgte uns auf Schritt und Tritt. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Wahrlich.

Wo war ich stehen geblieben? Sie merken, ich schweife nicht nur ab, ich verliere auch leicht den roten Faden, was wiederum ein roter Faden in meinen Blog-Beiträgen darstellt. Das ist natürlich paradox – ein roter Paradox-Faden, sozusagen. Ach ja. Vor wenigen Tagen schrieb mir C., dass sie für mich gerne eine Lesung in einem hübschen Lokal organisieren würde. Der Haken bei der Sache ist, dass dieses Lokal und C. viele hunderte Kilometer entfernt von hier sind. Und Reisepass habe ich mir auch noch keinen neuen ausstellen lassen. Jedenfalls meinte C., ich könnte in einer trauten Freundesrunde etwas aus 88/6 lesen. Vor einem Jahr (oder vielleicht gar schon zwei?) schickte ich ihr das Manuskript, welches ihr ausnehmend gut gefiel und sie von all meinen schreibenden Ergüssen recht weit nach vor reihte (was mich wiederum nachdenklich stimmte, hatte ich doch das Büchlein innerhalb eines Wochenendes runtergetippt – mehr eine literarische Versuchsanordnung, denn ernsthafte Schreibe). Gut möglich, dass ich mir diese „Versuchsanordnung“ wieder zur Brust nehme. Es ist ja eigentlich leichte Kost (mit einer bitteren Note im Abgang) – jedenfalls nicht sonderlich schweißtreibend (im Gegensatz zum Sachbuch). Hm?!

Erik liegt beim Korrektorat. F. schrieb mir, dass es noch ein Weilchen dauern wird. Es liegt aber nicht an „Erik“, vielmehr am persönlichen Durcheinander. Ja, so ist das, im Leben. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende (an beides kann sich der Mensch natürlich nicht erinnern!). Irgendwann beginnt es, irgendwann hört es auf. Nicht von ungefähr habe ich Rezzoris „Greisengemurmel“ neben mir am Lesetisch (= Esstisch und Schreibtisch an heißen Sommertagen) liegen. Überhaupt dürfte Rezzori (wie Ustinov) ein Kosmopolit, ein Welten- und Epochenbürger im besten Sinne gewesen sein. Epochenbürger? Ich nenne es mal so (Sie dürfen diese Wortkreation gerne verwenden). Ein Mensch, der im Kaiserreich aufgewachsen ist (Bukowina), dann zum Rumänen erklärt wurde – um wenig später festzustellen, dass die Gegend zum deutschen Reichsgebiet zugeschlagen und dann russisches Hoheitsgebiet wurde. Ukraine, sozusagen. Jedenfalls hatte der gute Rezzori ein Wechselbad an epochalen Umwälzungen zu ertragen (kalt – warm, nicht?). Während die gegenwärtigen jungen Generationen (dazu zähle ich mich natürlich auch, bitteschön!) allesamt in Watte „getaucht“, völlig den schönen Geist verlieren und tagtäglich nur noch Rechenoperationen ausführen, so stemm(t)en sich die schriftstellernden Alt-Gardisten gegen diese musische und ästhetische Versumpfung und Verstopfung. Dahingehend muss man nur mit ehrlichen Augen durch die Bezirke schlendern oder mit der U6 zur Stoßzeit den Gürtel entlang fahren (so manche der hübsch groß verglasten U-Bahn-Garnituren hat noch keine Klimaregulierung!). Ja, alte Kulturen hatten noch kein Internet, keine Nixpresso-Maschine oder DIABLO III, aber sie wussten Bauten zu errichten, die einen in den Bann ziehen (es sei denn, man sitzt wie blöde vor dem Internet oder spielt DIABLO II oder III). Sie wussten, was ästhetisch nötig und lebens-notwendig war (zum Beispiel schattige Arkaden-Gänge im Hochsommer!). Während wir, die Bürger dieser hochstehenden (ach?) Zivilisation, Billionen an Geld, das es eigentlich gar nicht gibt, einen Banken- und Finanzapparat überantworten, die damit wie besoffene Matrosen auf Landurlaub wirken, verlieren wir die Balance zwischen Notwendigem und Lebenswertem. Es scheint, als würden wir immer mehr in die Richtung lebens-unwerterem Notwendigen tendieren. Nein, nicht die Bürger, nicht der Plebs, sondern die Macht- und Schaltzentralen, irgendwo da draußen, in den gekühlten Büros. Würden diese gezwungen werden, zur Stoßzeit in einer überfüllten U6-Garnitur von Floridsdorf bis Westbahnhof zu fahren, sie würden nicht wieder Billionen ins Börsenspielcasino tragen, sondern lebenswerterere Verbesserungen durchsetzen. Also! Um zu einem fröhlichen Abschluss zu kommen, würde ich vorschlagen, dass wir korrupte Politiker und lügende Bankiers nicht am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen (das ist zu französisch, non?), sondern sie lebenslänglich zwischen den „egalitären Außenrandbezirken“ hin- und herfahren lassen. Erlaubt sind: Bus, Bim, U-Bahn und sonst nichts.

So. Meine Füße gehen jetzt eine Runde schwimmen.

4 Jahre Eigenverlag und ein bisschen Leise (1)

Am 29. Februar 2008 präsentierte ich die erste offizielle Veröffentlichung meines Verlagsprogrammes »Die Liebesnacht des Dichters Tiret« im Wiener Museumsquartier – szenische Lesung mit SchauspielerInnen inklusive. Von diesem Moment an verschrieb ich mich nicht nur der Schreiberei, sondern auch der Verlegerei mit allem Drum und Dran, also mit Haut und Haaren, wenn man so will. 4 Jahre später, in wenigen Tagen schaltet das Kalenderblatt wieder auf einen 29. Februar, ist es Zeit, ein Resümee zu ziehen und rückblickend das Erreichte hinter dem Vorhang und aus dem Keller hervorzuholen. Zumeist ist der euphorische Einzelkämpfer der Meinung, er täte zu wenig. Gewiss, immer könnte es mehr sein. Immer könnte man früher aufgestanden, später zu Bett gegangen sein, um das letzte Quäntchen Kraft aus dem Körper zu pressen. Wer sein eigener Chef ist, der hat zumeist nichts zu lachen.

Hier ein kurzer Clip über die Präsentation:

Gedanken zum Bachmannpreis 2011

Heute hat also der »Lesemarathon« zum Bachmannpreis begonnen. 14 Autoren lesen ihre Wettbewerbstexte einer Jury vor und hoffen auf gnädige Akzeptanz. Aha. Im TV und im Web wird dieser literarische Event live-haftig ausgestrahlt und der geneigte Literaturzampano in spe kann somit an den Lippen der Autoren hängen. Aha.

Heute standen demnach 5 Autoren im Rampenlicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gehe davon aus, dass diese Angelegenheit explizit gegen die Genfer Konvention verstößt, aber das juckt natürlich niemanden. Wir wissen doch, wozu solche Casting-Shows in erster Linie dienen, oder? Wenn es also den Verantwortlichen des Bachmannpreises um Literatur und die (ernsthafte, also längerfristige) Auseinandersetzung mit literarischen Texten ginge, dann würden sie alles daran setzen, die Veranstaltung in der bücherfreundlichsten Stadt durchzuführen und nicht in Klagenfurt, die laut Schriftsteller Winkler keine einzige Stadtbibliothek hat. Das ist, man verzeihe mir diese brachiale Wortmeldung, erbärmlichst. Wirklich.

Der Wettbewerb sieht vor, dass der Autor seinen Text vor Publikum, Jury und laufenden Kameras vorliest. Danach wird diskutiert. Also, die Jury befindet über den Text – und damit natürlich auch über den Verfasser. Das erinnert mich an jene Eltern, die im Beisein ihrer Kinder über ihre Kinder erzählen. Ich finde dieses Verhalten ziemlich grotesk. Weil es ja den Kindern anzeigt, dass sie wie eine stumme Sache wahrgenommen werden, über die man sprechen kann. Genauso verhält es sich auch in Klagenfurt. Die Jury lästert sich einen ab, beflegelt Sätze und Komposition und zieht allerlei literarische Querverweise. Die Eitelkeit der Jury-Mitglieder findet jedenfalls Raum und Zeit sich hübsch hässlich zu entfalten. In Zeiten der Casting-Shows sind die Jury-Mitglieder ja die heimlichen Stars. Jedenfalls wollen sie das glauben.

Über die Texte will ich nicht viel sagen. Ich finde das ganze Getue irgendwie seltsam übertrieben. Gewiss, ein bisschen Trommelwirbel im sonst so leisen Literaturbetrieb kann nicht schaden. Aber die Ernsthaftigkeit geht dabei flöten. Ich meine, man stelle sich vor, es käme, sagen wir, Ernest Hemingway auf die Bühne und liest einen seiner Texte. Würde er im Anschluss duckmäuserisch den Kommentaren der Jury lauschen? Würde er sich vielleicht eingestehen, dass er besser Journalist bleiben sollte? Nope. Ich würde mir wünschen (und das ist jetzt natürlich dem Mythos Hemingway geschuldet), der junge Hemingway steht langsam auf, geht zu einem der Jury-Mitglieder, nimmt diesen am Kragen und zischt ihm ein »An intelligent man is sometimes forced to be drunk to spend time with some fools.« – Und dann würde er langsam aus dem Saal gehen und in die nächste Bar. Ja, das würde ich mir wünschen. Das ist nämlich gelebte Literatur. Die heutigen Schreiberlinge sind brav und angepasst und entwickeln sich zu seltsam langweiligen Bürokraten ihrer Texte. Gut. Das muss wohl für viele so sein. Texte entstehen nicht in der Bar, sondern am Schreibtisch und vor allem im Kopf. Punkt.

Der Bachmannpreis hat so viel mit Literatur zu tun wie Catchen am Heumarkt (Wrestling) mit Sport. Amüsanter Nervenkitzel. Aber am Ende tut sich keiner wirklich ernsthaft weh. Schließlich geht es um Show. Und Verkaufszahlen. Aber nicht um Bücher und Bibliotheken.

Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, wie es sein kann, dass in einem Land, das von sich behauptet einer aufgeklärten kulturell hochstehenden Zivilisation anzugehören, dass in diesem Land es zwar hunderte von Glücksspiel-Lokalitäten gibt, die rund um die Uhr offen haben, aber keine einzige kulturelle Einrichtung, die dem Bürger 24/7 offen steht. Wer jetzt mit der Erklärung kommt, dass es dafür kein Geld gäbe, wird sofort und auf der Stelle ausgepeitscht. Wirklich. Wofür in einer Gesellschaft Geld da ist, bestimmt die Gesellschaft, also die Bürger. Niemand sonst. Wenn morgen die Finanzwelt kollabiert, mit all ihrem virtuellen Derivat-Spielgeld, dann werden die Bürger gebeten, ihrer Bürgerpflicht nachzukommen und die horrenden Verluste der privatwirtschaftlichen Banken- und Finanzwelt zu tragen. Ohne dass darüber lang und breit befunden werden würde. Was sein muss, muss wohl sein. So heißt es. Tja. Schöne neue Welt.